No podemos despreciar la importancia y el

potencial de las instituciones contramayoritarias para el avance de los

derechos LGTB en Latinoamérica

JORGE GALINDO en EL PAIS

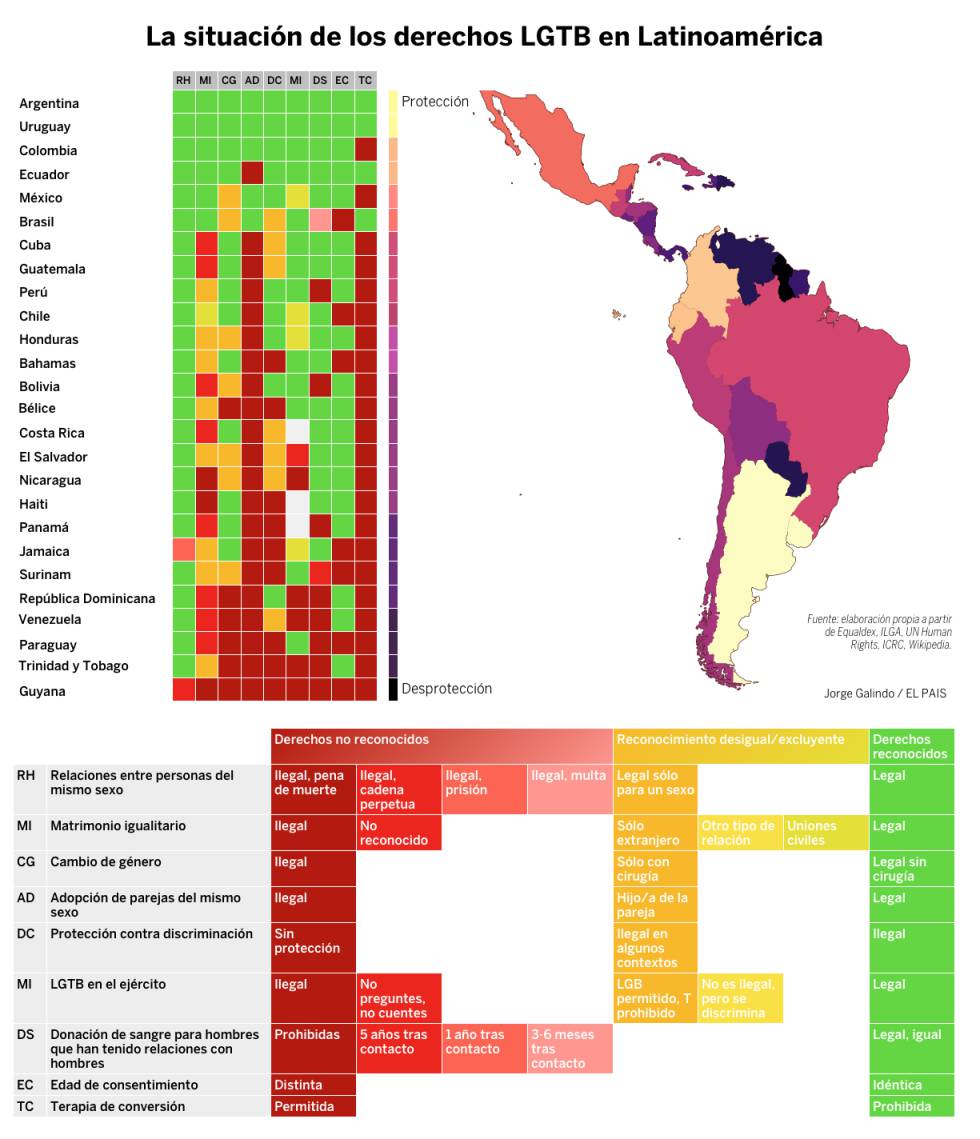

Desigual. Ese es el adjetivo apropiado para describir la situación de

los derechos LGTB en Latinoamérica y el Caribe. La parte de la vida diaria que

depende de la norma escrita es para esta comunidad radicalmente distinta en

Argentina y en Guyana, en Paraguay y en Ecuador: casarse, adoptar, trabajar sin

discriminación, pero también la pertenencia a las fuerzas militares, el

reconocimiento de cambio de género o incluso la posibilidad de donar sangre (en

las cuales los hombres que mantienen relaciones con otros hombres siguen siendo

discriminados por miedo al VIH) son muy distintas en los rincones de la región.

La duda que surge inmediatamente mira al pasado: ¿a qué se deben estas enormes

diferencias? Pero la que realmente nos deberíamos plantear es su reverso

futuro: ¿cuál es la vía para que todas las naciones alcancen un nivel parejo de

derechos y protección?

En una democracia republicana (o en una república democrática), las

minorías tienen a su disposición dos rutas para conseguir los derechos que las

protejan y que igualen su estatus con el del conjunto de la población. Pueden

tratar de formar una coalición de votantes y representantes en disposición de

defender reformas que sea lo suficientemente amplia como para que se puedan

aprobar. O pueden recurrir a las instituciones diseñadas para la protección de

las minorías, normalmente imbricadas en el tejido constitucional (principalmente,

sus altas cortes).

La tensión que existe entre ambas opciones es el dilema esencial en los

sistemas pluralistas: la dimensión del gobierno del pueblo (democracia) asegura

que se cumpla la voluntad de la mayoría, y por tanto ayuda a que cualquier

nueva medida se vea legitimada desde un primer momento. A cambio, se lo pone

mucho más difícil a quienes parten desde una posición minoritaria, de

desventaja en el poder. La vertiente republicana asegura precisamente que la

minoría no depende exclusivamente de lo que decidan sobre ella. Pero claro:

sólo una república con instituciones diseñadas desde el nacimiento

constitucional para proteger a las minorías podrá hacerlo de manera eficaz.

Además, muchos argumentan que un cambio social producido desde una institución

alejada de las preferencias mayoritarias no sólo no durará mucho, sino que

puede producir un ‘efecto rebote’ en el que los no representados afianzan sus

posiciones reaccionarias, y las aplican en su voto en cuanto pueden. Sin embargo,

aunque la primera objeción es incontestable, la segunda no está tan clara.

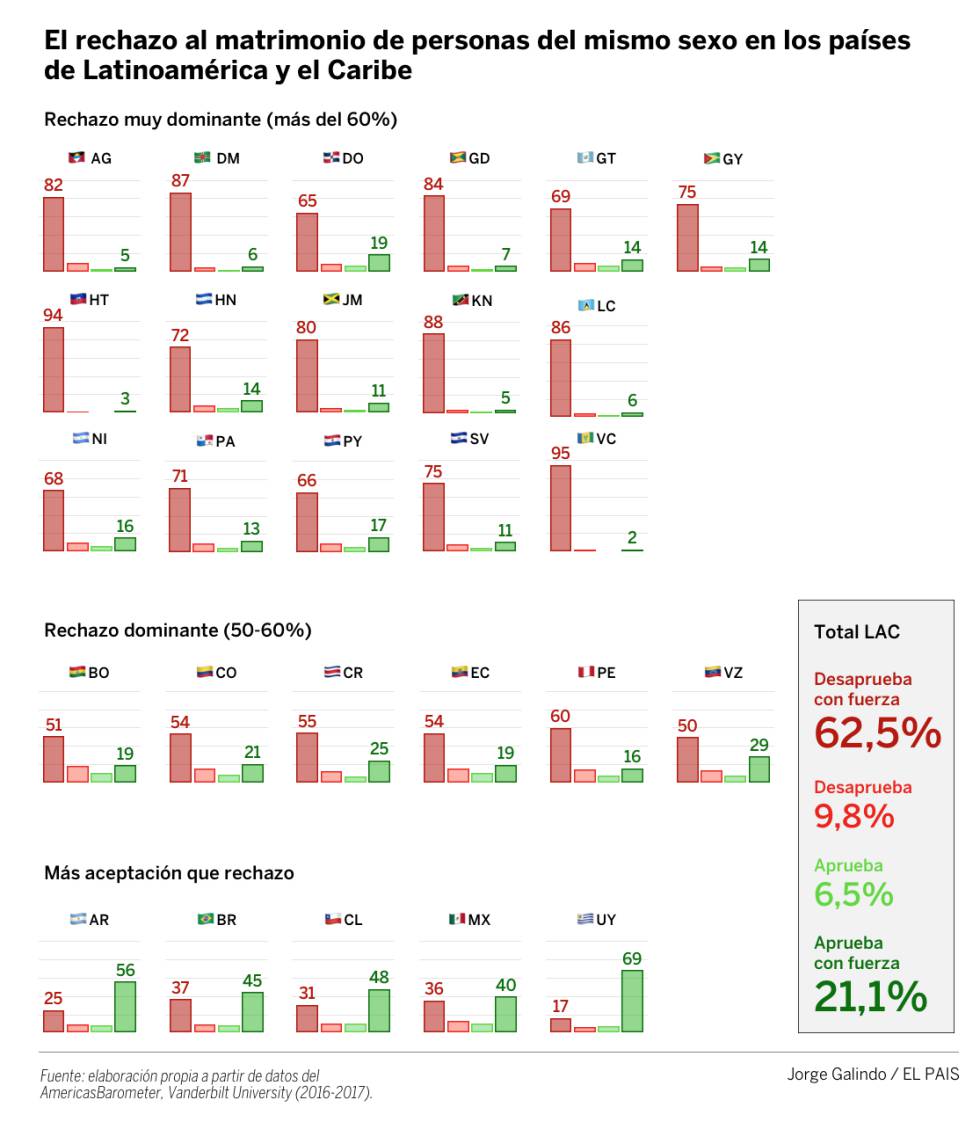

La historia es una de las losas más pesadas en la espalda del movimiento

LGTB. No es casualidad, por ejemplo, que las dos naciones en las que permanece

una prohibición explícita a las relaciones homosexuales en el código penal sean

antiguas colonias británicas (Jamaica y Guyana). Las leyes contra la “sodomía”

tienen una larga y profunda tradición en los entramados legales del Reino

Unido, y ese legado acabó transmitiéndose y permaneciendo incluso después de la

independencia. El aparato institucional en estos y otros países de

Latinoamérica no facilita una ampliación de derechos basada en la

reinterpretación judicial de la norma escrita. Esto, que podría ser un

argumento favorable a la vía mayoritaria, se vuelve en contra de la misma

cuando uno comprueba que las mayorías anti-ampliación de derechos son también

más sólidas en el Caribe, seguidos de cerca por Centroamérica y Paraguay.

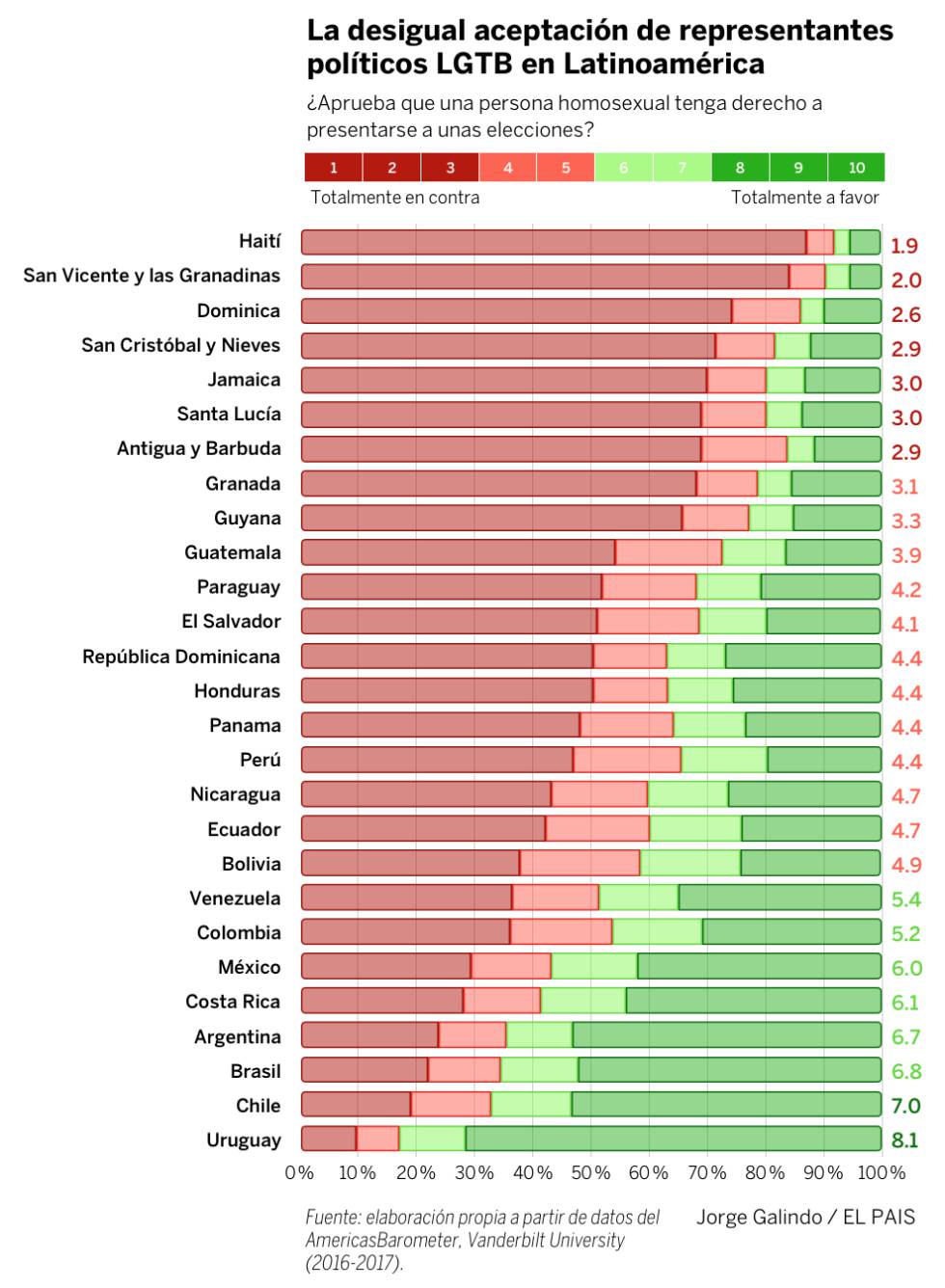

A nadie sorprenderá por tanto que la oposición a votar por candidatos

LGTB sea también mayor en estos países. Un abismo media entre Uruguay y Haití,

uno que mide exactamente el grado de aceptación de la representación sustantiva

de las minorías.

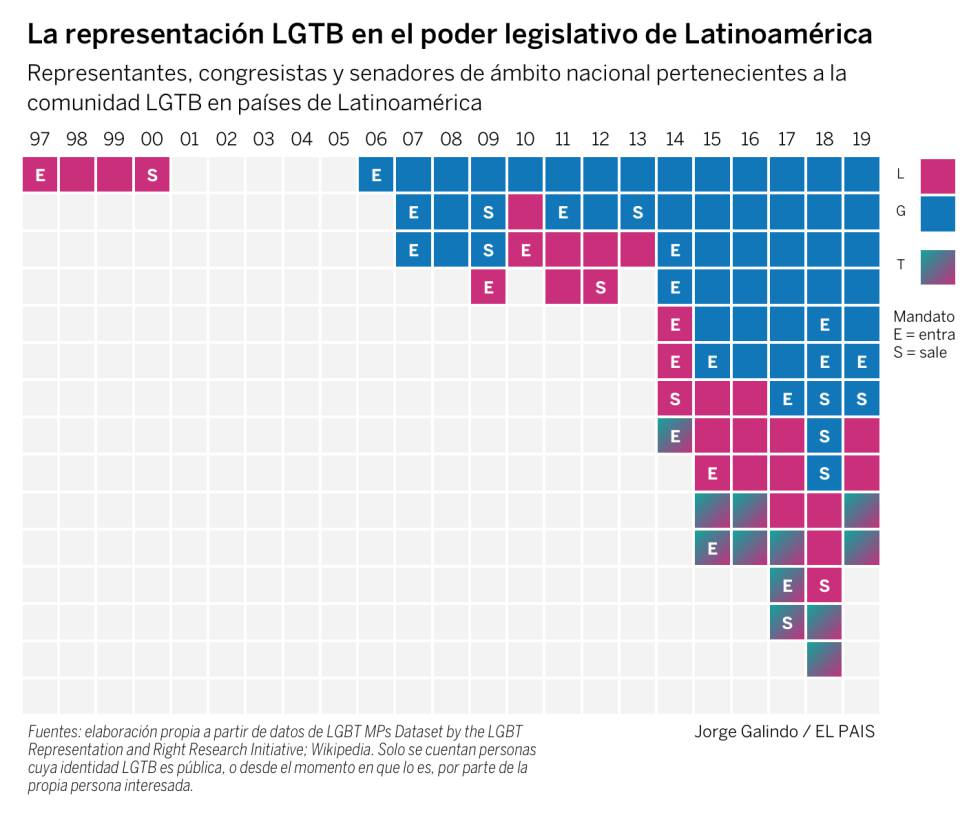

En cualquier caso, el rechazo (intenso o moderado) es elevado en el

conjunto del continente. El resultado es la ausencia de representantes

abiertamente LGTB en la región. No se contaron más de catorce el año pasado,

cenit de la gráfica. Que puedan existir representantes pertenecientes a la

comunidad pero que mantienen su identidad de género en un plano más privado no

hace sino reiterar la pesadez de la norma social negativa sobre ellos.

Con volúmenes tan exiguos resulta difícil configurar coaliciones para el

cambio, convertir minorías en mayorías, empujar propuestas y compromisos, y, en

general, seguir la ruta popular para la reforma.

Así, aunque la opción institucional no esté abierta para todas las

naciones, al menos sí lo está para muchas. Hace una semana la Corte

Constitucional de Ecuador fallaba a favor del matrimonio igualitario. Colombia

y Brasil siguieron esa misma ruta, mientras Uruguay y Argentina lo hacían por

la vía parlamentaria. En México, donde no todas las entidades federativas

reconocen en sus leyes la posibilidad de matrimonio entre personas del mismo

sexo, la garantía la ofrece desde 2015 la Suprema Corte de Justicia y su

mandato hacia todos los jueces del país para reconocer cualquier recurso de

amparo en los estados donde no haya reconocimiento.

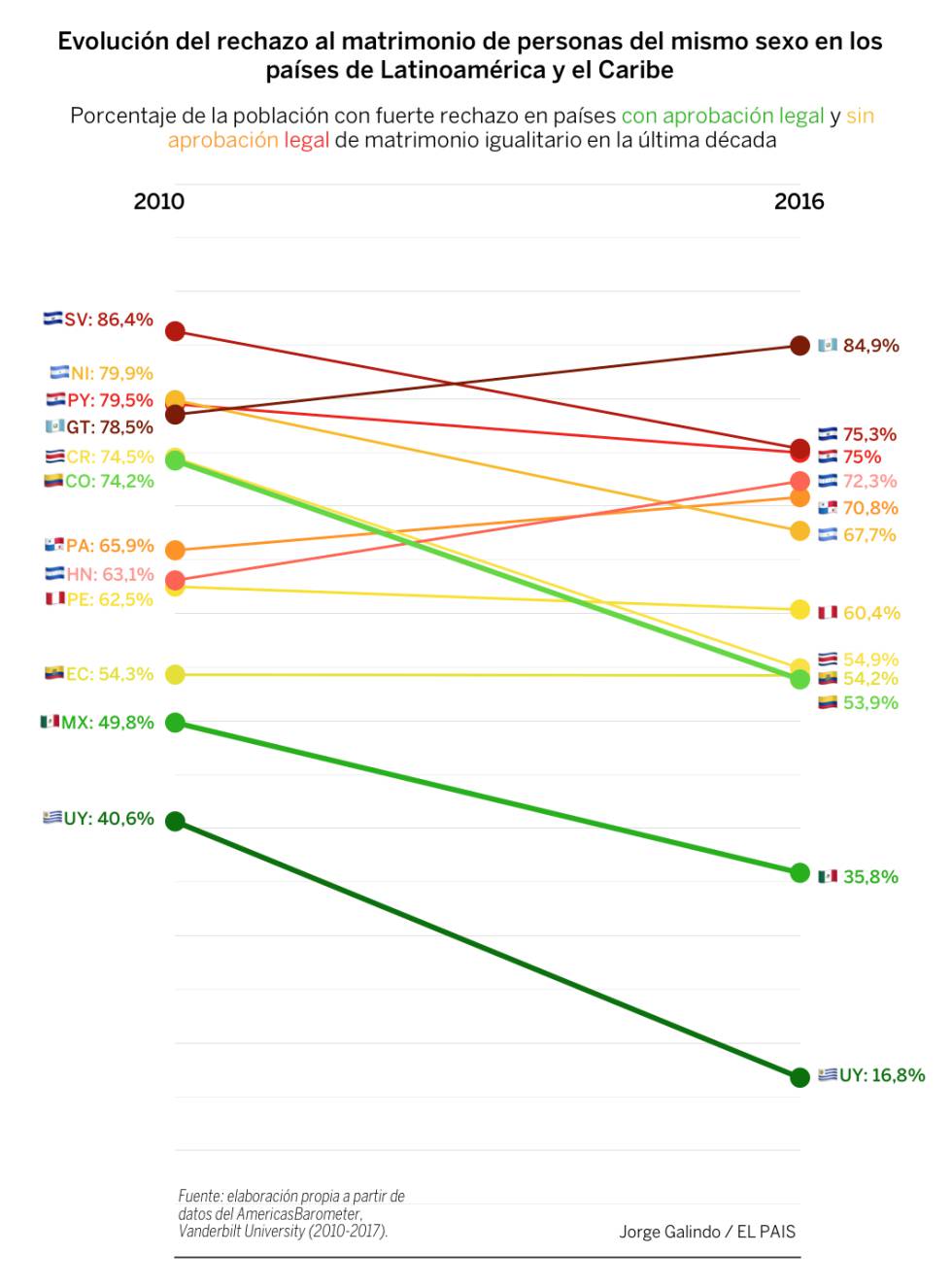

¿Significó esto que la ciudadanía mexicana o colombiana respondió a la

acción de sus altas cortes con un mayor rechazo al matrimonio igualitario? No

es eso lo que indican los datos. Antes al contrario: entre 2010 y 2016, en

ambos países ha descendido significativamente el porcentaje de la población que

rechaza fuertemente esta política. Es verdad que la caída es ligeramente mayor

en Uruguay, pero es igualmente cierto que este país partía de niveles más bajos

de rechazo, lo que habitualmente favorece la norma social.

Esta evolución encaja con la evidencia científica respecto a cómo los

cambios en la ley afectan a las actitudes: hay estudios que muestran un

refuerzo en las posturas progresistas tanto en Europa como en EEUU tras las

aprobaciones del matrimonio para personas del mismo sexo. Es cierto que cabe

esperar una primera reacción de rechazo intenso: en Francia y en España se

desataron multitudinarias manifestaciones reaccionarias durante los procesos

legislativos; en México el rechazo subió ligeramente en 2014, en mitad del

debate sobre la legitimidad de las medidas estatales y federales. Pero parece

que en el largo plazo ese brote inicial tiende a corregirse a la baja.

En realidad, esto encaja con un punto tan obvio que solemos olvidarlo:

al final, las mismas constituciones, cortes y demás estructuras institucionales

que garantizan los derechos de las minorías provienen del consenso social. Se

aprobaron con él, normalmente gracias a mayorías mucho más amplias, mediante

procesos más complejos e inclusivos, que lo que nos pueda indicar una encuesta

puntual sobre un tema específico normalmente condicionada por los mensajes de

medios de comunicación y líderes políticos. Deberíamos albergar una mayor

confianza en la solidez de las normas que nos hemos dado a nosotros mismos. Si

en ellas decidimos incorporar mecanismos para ampliar los derechos y las

protecciones de las minorías en el futuro, por algo sería. Incluso en aquellos

países donde esta también aparece como una vía muerta existen sistemas más

recientes que permiten la misma evolución: desde el año pasado, la Corte

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) insta a las naciones que la conforman

a “dar vía libre” al matrimonio igualitario. No cabe aquí la trampa de

calificar el fallo como una intromisión en la soberanía nacional, porque la

pertenencia a la CIDH se tomó desde cada país, en pleno ejercicio de la misma.

Exactamente igual que con las instituciones de ámbito nacional que restringen

las pasiones del momento, hay una buena razón por la que existe la CIDH: porque

la mayoría es lo suficientemente sabia como para asumir en sus momentos de

pausa que, cuando se trata de las libertades y los derechos del resto de la

población, no siempre la mitad más uno debe disponer de la última palabra.

Fuente JORGE GALINDO en EL PAIS: https://elpais.com/internacional/2019/06/21/america/1561126403_693676.html

No hay comentarios:

Publicar un comentario